Errores frecuentes

en literatura sobre la Síndone

En lo que se refiere a aspectos médicos, aunque no sólo, la literatura sindonológica ha estado a menudo atravesada por un número significativo de ‘estudios’ realizados por individuos no cualificados o estudiosos pertenecientes a otras áreas de especialización, cuyas conclusiones estaban basadas en especulaciones a priori o elementos anecdóticos [1 F. T. Zugibe (Sin fecha). Forensic and clinical knowledge of the practice of crucifixion. Crucifixion-Shroud.com. ].

Por otra parte, algunos autores ‘clásicos’ como el Dr. Pierre Barbet [2 P. Barbet (1950). La passion de N.-S. Jésus-Christ selon le chirurgien. ], que intentó respaldar algunas de sus hipótesis con datos experimentales, cometieron graves errores y suposiciones anatómicas que, desafortunadamente, se han propagado hasta el infinito en revistas, revistas, libros, documentales de televisión, etc. como hechos definitivos sin que se hayan verificado sus conclusiones.

Huellas de flagelación

en la Síndone

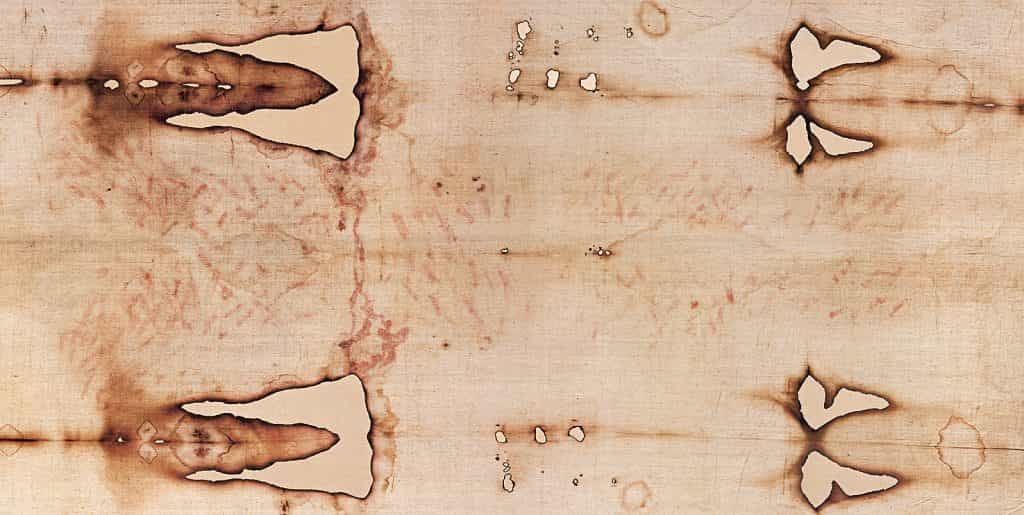

Reconstrucción del cuerpo del hombre de la Síndone por el Prof. Juan M. Miñarro y negativo fotográfico de la Síndone. Puede apreciarse cómo en toda la superfice corporal aparecen las heridas de la flagelación.

Prácticamente sobre toda la superficie corporal –con la excepción de antebrazos y manos– se ven una serie de lesiones que, como apunta el Dr. P. Baima Bollone, no son sólo hematomas superficiales, sino aperturas hemorrágicas por debajo de la superficie cutánea, en el tejido subcutáneo o en la musculatura [3 Para este epígrafe sigo a: P. Baima Bollone (2009). El misterio de la Sábana Santa. Madrid: Algaida. 343 págs. ].

Estas heridas son resultado de una terrible flagelación, infligida de forma sistemática, es decir, como castigo en sí misma, y que habría tenido lugar antes de un suplicio aún mayor: el de la crucifixión.

Zona de la Síndone correspondiente a la espalda. Puede apreciarse con detalle la abundancia y morfología de las heridas causadas por una flagelación.

Morfología de las heridas

Como indica el Dr. J. J. Domínguez en un estudio médico supervisado por el Dr. J. D. Villalaín [4 J. J. Domínguez (1998). La Síndone. Estudio médico. Biblia y fe. (24), pp. 85-121.], las heridas están formadas por pequeños círculos de unos 12mm aproximadamente, algo separados entre sí, mas unidos por una línea transversal apenas visible a simple vista, pero que se pone de manifiesto en las imágenes con luz ultravioleta. En éstas las heridas aparecían con un color azulado, típico de la sangre, y enmarcadas por un halo de suero alrededor [5 V. D. Miller y S. F. Pellicori (1998). Ultraviolet fluorescence photography of the Shroud of Turin. Journal of the Biological Photographic Association. (49, 3), pp. 71-85.].

Hace unos años, B. Faccini publicó un estudio según el cual sería preciso superar la unificación de las heridas para distinguir tres tipos de heridas causadas por la flagelación, que corresponderían a tres instrumentos o flagelos diversos [6 B. Faccini (2008). Scourge bloodstains on the Turin Shroud: an evidence for different instruments used. Shroud.com. ]. unas (más de cien) producidas por un objeto que dejó dos o tres marcas circulares conectadas por una barra intermedia (flagelo que se describirá af continuación); otras marcas más numerosas y más grandes en forma de rayas; y finalmente, algunos rastros, menos de quince, que son muy débiles y están presentes solo en el área de la pierna, la pantorrilla y el tobillo, que tienen la apariencia de arañazos dispuestos en forma de abanico. Este segundo y tercer tipo de marcas habrían sido causadas por un ‘paquete’ de varillas delgadas y flexibles atadas juntas en la base.

Tipo de flagelo

Dado que las heridas más númerosas son semejantes a pequeñas mancuernas o pesas de gimnasia de unos tres centímetros de longitud, podemos imaginar cómo serían esos instrumentos lesivos: unas bolitas unidas por una barrita, y ubicadas éstas en el extremo de sendas correas o cuerdas, si bien desconocemos cuántas cuerdas tendría dicho flagelo.

Si bien no existen registros arqueológicos, a partir de las lesiones que se observan en la tela se han realizado diversas reproducciones o modelos de cómo habría sido el instrumento que se usó para flagelar al hombre de la Síndone. Un estudio reciente apunta a que fueron instrumentos diferentes los que se utilizaron (aquí).

Número de golpes y de flageladores

Existen unas 120 de estas heridas en el tórax, en otras regiones del tronco y en el principio de las extremidades. Es posible que las quemaduras causadas en la tela por el incendio que sufrió en 1532 hayan ocultado más heridas en los brazos.

No es posible establecer el número exacto de golpes, que debió ser muy elevado, ya que, entre otras razones, no sabemos cuántas extremidades tenía cada flagelo. Por este motivo, tampoco se puede establecer cuántos latigazos recibió ni el número de los flageladores.

En el supuesto de que el flagelo tuviese tres cuerdas, se tuvieron que dar por lo menos cuarenta golpes, lo cual es significativo para establecer el contexto histórico, porque la flagelación judía estaba limitada a treinta y nueve golpes (Deuteronomio 25, 3), mientras que la romana carecía de golpes.

Vídeo. Simulación de una flagelación y explicación de la misma a partir de los datos que ofrece la Síndone, por el Dr. Baima Bollone y el Prof. Bruno Barberis.

Postura del reo

Todos los estudiosos coinciden en que el reo se encontraba desnudo cuando recibió este brutal castigo.

Respecto a la postura que habría mantenido durante el mismo, si bien la mayoría indican que el hombre de la Síndone debió ser atado por las manos a un objeto fijo como un pilar y golpeado estando encorvado [7 F. T. Zugibe (2000). Forensic and clinical knowledge of the practice of crucifixion. Crucifixion-Shroud.com. ], el Dr. R. Bucklin y otros afirman que, puesto que no hay evidencia de heridas de flagelación en brazos y antebrazos, debió tener los brazos por encima de la cabeza en el momento de la flagelación [8 R. Bucklin (1970). The legal and medical aspects of the trial and death of Christ. Medicine, Science and the Law. (10). doi.org/10.1177/002580247001000104. ].

El hecho de que la mayoría de las heridas estén en el lado posterior del cuerpo puede llevar a pensar que el reo estaba atado de tal modo modo que la parte frontal de su cuerpo permanecía junto a una columna o muro [9 F. Giraud (Sin fecha). La flagellation. ].

La mayoría de los estudiosos creen que el hombre de la Síndone estaba inclinado cuando fue flagelado, si bien existen (entre ellos el Dr. Bucklin) quienes creen que lo hizo con los brazos por encima de la cabeza.

Flagelación

Historia y arqueología

Pero, ¿son estas huellas presentes en la Síndone compatibles con una tortura romana del siglo I? Para aclarar esta duda, vamos a recorrer, a través del testimonio de las fuentes originales y a la luz de la bibliografía más reciente, la información existente sobre la flagelación romana y, particularmente, sobre los instrumentos con que se practicaba [10 Para este epígrafe sigo a: A. Nicolotti (2017). The scourge of Jesus and the Roman scourge. Historical and archaeological evidence. Journal for the Study of the Historical Jesus. (15). doi.org/10.1163/17455197-01501006. ].

Algunos testimonios

La flagelación fue uno de los muchos castigos corporales llevados a cabo por los romanos. Estaba incluida en la ley penal, pero también era utilizada en ámbitos domésticos, militares y públicos como mecanismo de castigo.

Las fuentes atestiguan diversos tipos de instrumentos para flagelar: látigos o correas («lorum», «habena», «scutica»); aguijones («estimulus»); porras, bastones o garrotes («fustis»); varas («virga»); cadenas («catenae»); y flagelos («flagellum», «flagrum»). Además, había otros castigos más leves, como palos («ferula») que usaban, por ejmplo, los maestros de escuela.

Algunos castigos fueron más dolorosos y humillantes que otros. Algunos fueron infligidos en el cuerpo desnudo, mientras que otros no. En una de sus Sátiras, Horacio (s. I a.C.) aboga por la existencia de «una regla para asignar penas justas, no sea que te arruines con el terrible flagelo (“horribili flagello”) con quienes sólo merecen el azote (“scutica”)»; Séneca (s. I a.C.-s. I d.C.) señala que el flagelo causaba heridas más profundas, incluso que laceraban la carne; y en tiempos de la Ley de las Doce Tablas (s. V a.C.) se documentan flagelaciones hasta la muerte a personas que habían cometido delitos graves.

En la época de Jesús, hacía ya tiempo que existía la disposición de que los ciudadanos romanos estaban exentos de flagelos y varas, que se utilizaban únicamente para extranjeros, esclavos y gladiadores. Esta regla también se aplicó en Judea: cuando el tribuno de Jerusalén obligó a los soldados a atar al apóstol Pablo con correas para que pudiera ser interrogado bajo el flagelo, Pablo objetó su ciudadanía romana y fue liberado de inmediato.

A diferencia de la ley judía, que establecía un máximo de cuarenta latigazos, la ley romana no preveía limitación alguna. Flavio Josefo ofrece varios relatos de flagelaciones llevadas a cabo en Palestina en las que los ataques se realizaron con tal fuerza que exponían los intestinos y los huesos de la desafortunada víctima; confirma asimismo que la flagelación se usaba como una especie de preludio a la crucifixión.

Respecto a la flagelación de Jesús, los evangelistas dedican un espacio mínimo a este evento: no mencionan si fue azotado con varas, o con ramas de árboles atadas, o con látigos o cuerdas; si estaba desnudo o vestido; si estaba o no atado a una columna; cuántos flagelantes había; cuántos golpes recibió, etc.

Los flagelos debieron elaborarse de manera diferente según los casos, dependiendo de los materiales disponibles, el lugar, las costumbres y los caprichos de los verdugos. Pueden haber coexistido diferentes tipos de flagelos en la época romana y continuar existiendo también en los siglos siguientes. Pero no puede decirse que se haya determinado un arquetipo.

«Taxillatum», un error de traducción

El primer libro impreso dedicado a una descripción de las huellas que presenta la Síndone de Turín data de 1598 y fue escrito por Alfonso Paleotti, arzobispo de Bolonia. Ocho años más tarde, Daniele Mallonio tradujo el libro del italiano al latín con un extenso comentario. Mallonio, en busca de información histórica sobre el instrumento que se habría usado para flagelar a Jesús consultó el famoso tratado de Justus Lipsius De Cruce (1593) que, citando fuentes antiguas, hablaba de un tipo particular de flagelo utilizado en Oriente llamado ἀστραγαλωτός, es decir, «hecho de huesos de astrágalo». El astrágalo es un hueso pequeño del pie que, debido a su forma casi cúbica, se prestan a diversos usos, incluidos los decorativos, y se utilizaron principalmente para jugar a los dados. Si se encadenan en los cordones de un flagelo, hacen el castigo más atroz.

Pues bien, para referirse a los astrágalos, Justus Lipsius utilizó el término «tessellatum», en vez del término latino correcto «tesseratum», este último el único documentado en fuentes latinas antiguas. Así, Mallonio, siguiendo a Lipsius, perpetuó un término (taxillatus) ausente en fuentes latinas, ayudando a difundir la idea falsa de que los romanos usaron algo llamado «flagrum taxillatum».

Por si fuera poco, de todos los posibles azotes que pudieron usarse para flagelar a Jesús, el de huesos de astrágalo (tesseratum, nunca taxillatum) es quizás el menos probable, ya que se originó en el este y fue utilizado por los sacerdotes de un culto específico, y un flagelo de ese tipo nunca habría dejado las marcas que vemos en la Síndone.

«Flagrum talis tesseratum» (de huesos de astrágalo) en un bajorrelieve funerario del alto sacerdote (arcigallo) del culto de Cibeles (Museos Capitalinos de Roma, s. II).

Iconografía y hallazgos arqueológicos

Ninguna de las numerosas imágenes antiguas que se han venido proponiendo hasta el momento como flagelos son idénticos al flagelo que se habría usado para flagelar al hombre de la Síndone. Hay testimonios iconográficos de flagelos y látigos con múltiples cuerdas, pero no tienen colgantes. Incluso algunas imágenes incluidas en antiguas enciclopedias han demostrado tener una precisión limitada.

Las antiguas representaciones que se han venido proponiendo hasta el momento como flagelos no son idénticos al que se habría usado para flagelar al hombre de la Síndone.

Por otro lado, muchos instrumentos que antes se identificaban con flagelos, parecen haber recibido una identificación errónea.

Estos objetos se encuentran en los Museos Vaticanos, si bien no expuestos al público. Se desconoce el lugar en el que fueron hallados. Instrumentos semejantes a éstos han sido hallados en ámbitos sepulcrales vilanovianos, e identificados como colgantes con función decorativa o ‘estímulos’ para los caballos. Ocurre algo semejante con piezas de otros museos, que en ocasiones han sido incluidas en enciclopedias clásicas como si fuesen flagelos romanos.

El único objeto que se ha podido identificar y que se trate posiblemente de un flagelo, se encuentra en el British Museum; procede de Roma, pero no tiene fecha. Posee un mango de aproximadamente 17 cm y 29 bolas de bronce atadas a dos cuerdas (estas cuerdas, sin embargo, se agregaron en la era moderna). Las bolas son mucho más grandes que las que debieron causar las heridas del hombre de la Síndone y están posicionadas de manera diferente.

Este instrumento conservado en el British Museum aparece catalogado por el mismo como “flagelo” y “antigüedad romana”. Puede verse la ficha completa aquí.

Esta escasez de datos arqueológicos no excluye la posibilidad de imaginar que podría haber existido en la antigüedad romana un flagelo con colgantes redondos en los extremos capaces de dejar el tipo de marcas como las que aparecen en la Síndone.

Por otro lado, es extremadamente difícil encontrar e identificar flagelos reales en un buen estado de conservación porque algunos de los materiales utilizados para hacerlos eran perecederos (las cuerdas y generalmente el mango también, hecho de madera) y carecen de refinamiento estético: un objeto destinado a fines serviles y sangrientos no era digno de una artesanía preciosa o compleja. Éste es el motivo por el que los arqueólogos solo pueden hacer una identificación positiva cuando el contexto del descubrimiento es muy explícito.

En todo caso, si bien es importante apuntar que ese ‘flagelo típico’ que se asocia a las marcas de la Síndone fue ideado por Paul Vignon únicamente a modo de reproducción o modelo, y que no existen registros iconográficos o arqueológicos que atestigüen su existencia, el testimonio de las fuentes lleva a no excluir la compatibilidad entre las huellas sindónicas y el contexto de las torturas infligidas en el periodo y en los lugares en los que Jesús de Nazaret vivió.

Flagelación

y medicina

El Dr. F. T. Zugibe afirma que en una flagelación como la que ha sufrido el hombre de la Síndone, la víctima caería de rodillas con cada golpe, retorciéndose por un dolor severísimo, levantándose cada vez hasta que ya no pudiera levantarse. Habría actividad convulsiva, temblores, vómitos y marcada sed. Los episodios de desmayos estarían asociados a este tipo de flagelación, así como períodos de sudoración severa de manera intermitente. El dolor severo asociado a lesiones de este grado, sería un presagio de un shock traumático que pronto se producirá y la pérdida de líquido por la sudoración excesiva junto con el vómito y la pérdida de sangre causaría una etapa temprana de hipovolemia. Las lesiones severas en la pared torácica se transmitiría a los pulmones y promovería el desarrollo gradual de líquido alrededor de los pulmones (derrame pleural), generalmente unas pocas horas después de estas lesiones [11 F. T. Zugibe (2000). Forensic and clinical knowledge of the practice of crucifixion. Crucifixion-Shroud.com. ].

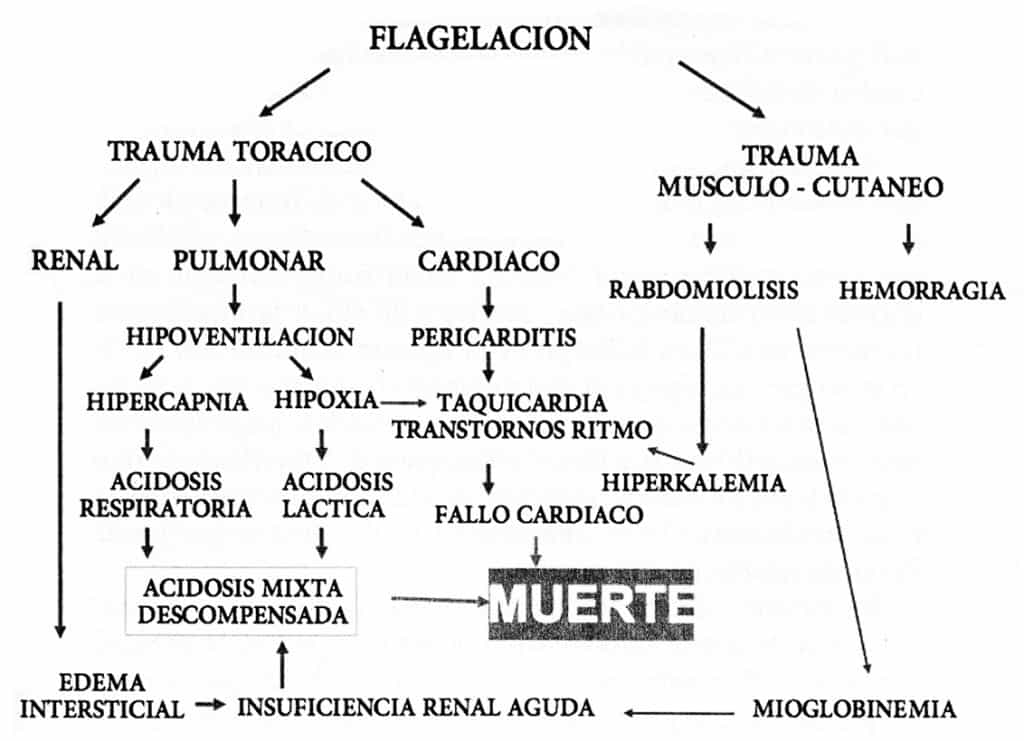

Fisiopatología de la flagelación, por el Dr. De Palacios Carvajal, traducción literal del original en francés del Dr. F. Giraud, que aporta también explicación de cada término aquí.

Grave deterioro físico

Es interesante el estudio que ofrece el Dr. F. Giraud sobre la cuantificación energética de la flagelación observable en la Síndone, según el cual supondría 28 veces la cantidad de energía que puede poner a un hombre fuera de acción. La energía de un golpe de flagelo corresponde a diez golpes de un boxeador de peso pesado, superando con creces la energía necesaria para derrotar a un oponente. Si bien estas comparaciones son muy especulativas, sirven para entender el carácter extremadamente traumático y grave de tal flagelación [12 F. Giraud (Sin fecha). La flagellation. ].

Para

TEXTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA FLAGELACIÓN

- De Palacios Carvajal, J. (2009). Fisiopatología de la flagelación, en La Sábana Santa. Estudio de un cirujano. Madrid: La Galería del Libro, pp. 98-105.

- Faccini, B. (2008). Scourge bloodstains on the Turin Shroud: an evidence for different instruments used. Shroud.com

- Faccini, B. y Fanti, G. (2010). New image processing of the Turin Shroud scourge marks. Acheiropoietos.info

- Giraud, F. (Sin fecha). La flagellation.

- Giraud, F. (Sin fecha). Consequences physio-pathologiques de la flagellation.

- Jones, S. E. (2013). The man on the Shroud and Jesus were scourged. TheShroudOfTurin.blogspot.com

- Manservigi, F. y Morini, E. (2014). The hypotheses about the Roman flagrum: some clarifications. Shroud.com

- Manservigi, F. (2015). Los ‘flagelos’ de los Museos Vaticanos. Shroud.com. También en inglés aquí.

- Nicolotti, A. (2017). The scourge of Jesus and the Roman scourge. Historical and archaeological evidence. Journal for the Study of the Historical Jesus. (15). doi.org/10.1163/17455197-01501006

- Siliato, M. G. (1987). El “flagrum”, en El hombre de la Sábana Santa. Madrid: BAC, pp. 77-86.

OTROS TEXTOS MÁS GENERALES O RELACIONADOS

- Barbet, P. (1950). La passion de N.-S. Jésus-Christ selon le chirurgien.

- Baima Bollone, P. (2009). El misterio de la Sábana Santa. Madrid: Algaida. 343 págs.

- Bucklin, R. (1970). The legal and medical aspects of the trial and death of Christ. Medicine, Science and the Law. (10). doi.org/10.1177/002580247001000104

- Bucklin, R. (1997). Autopsia sobre el hombre de la Sábana Santa. Shroud.com. Original en inglés aquí.

- Davis, C. T. (1965). The Passion of Christ from a medical point of view. Arizona Medicine.

- Domínguez, J. J. (1998). La Síndone. Estudio médico. Biblia y fe. (24), pp. 85-121. [Supervisado por el Dr. José Delfin Villalaín].

- Edwards, W. D., Gabel, W. J. y Hosmer, F. E. (1986). On the physical death of Jesus. Journal of the American Medical Association. (255). doi.org/10.1001/jama.1986.03370110077025

- Faccini, B., Carreira, M., Fanti, G., De Palacios, J., Villalaín, J. D. (2008). The death of the Shroud Man: an improved review. OhioShroudConference.com

- Granger Cook, J. (2011). Crucifixion in the Mediterranean world. Tübingen: Mohr Siebeck. 522 págs.

- Hengel, M. (1977). Crucifixion in the ancient world and the folly of the message of the cross. Philadelphia: Fortress Press. 99 págs.

- Holoubek, J. E. y Holoubek, A. B. (1994). A study of death by crucifixion with attempted explanation of the death of Jesus Christ. The Linacre Quarterly. (61).

- Regan, J. M., Shahlaie, K. y Watson, J. C. (2013). Crucifixion and median neuropathy. Brain and Behavior. 3 (3), pp. 243-248. doi.org/10.1002/brb3.132

- Samuelsson, G. (2011). Crucifixion in Antiquity. An inquiry into the background and significance of the New Testament terminology of crucifixion. Tübingen: Mohr Siebeck. 357 págs.

- Svensson, N. y Heimburger T. (2012). Forensic aspects and blood chemistry of the Turin Shroud Man. Scientific Research and Essays. (Vol. 7/29), pp. 2513-2525. doi.org/10.5897/SRE12.385

- Thompson, B. y Harrub, B. (Sin fecha). An examination of the medical evidence for the physical death of Christ. ApologeticsPress.org

- Tumanov, E., Ali Ali Al-Turki y Tetyuev, A. (2017). Death by crucifixion. View of the medicolegal expert. Journal of Forensic Sciences & Criminal Investigation. (2). doi.org/10.19080/JFSCI.2017.02.555590

- Vignon, P. (1902). The Shroud of Christ. Westminster: Archibald Constable & Co. 170 págs.

- Zugibe, F. T. (2000), Forensic and clinical knowledge of the practice of crucifixion. Crucifixion-Shroud.com